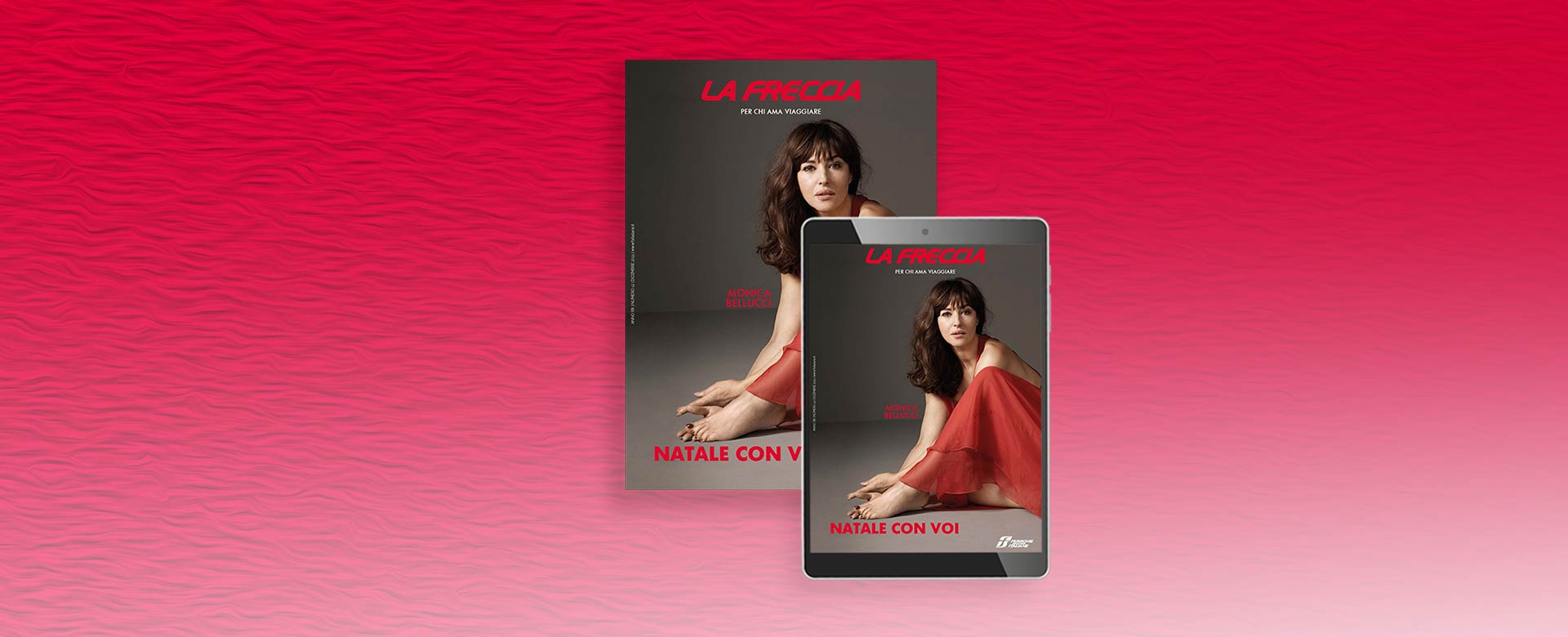

In cover, photo © Giuseppe Senese/Gruppo FS Italiane

Due anni fa, a Wuhan, in Cina, con modalità ancora oggetto di discussione tra gli scienziati, un nuovo ceppo della famiglia dei coronavirus, il SARSCoV-2, dà il via a una catena di contagi che in pochi mesi si sarebbero trasformati in una pandemia mondiale e avrebbero stravolto la vita di tutti noi. È ancora così, al tramonto di questo 2021. La pandemia ha messo in luce la nostra assoluta vulnerabilità.

Un dato oggettivo, difficile da accettare, che avrebbe dovuto farci riflettere, e può ancora farlo, lasciandoci in dote utili consapevolezze. Ma se sappiamo di essere vulnerabili, e dovremmo quindi essere in grado di mettere in discussione le nostre presunte certezze e ristabilire una scala di valori e priorità nelle nostre vite, sappiamo anche adattarci, difenderci e contrattaccare. Ce lo insegna la nostra stessa vicenda evolutiva.

Così in pochi mesi la medicina e la scienza ci hanno messo a disposizione alcune armi, non risolutive, ma sufficienti a contrastare l’avanzata del virus. E i nostri legislatori una serie di norme per rendere quel contrasto ancor più efficace. Non tutti, però, sono convinti della loro bontà. È normale e sano avere opinioni discordi e visioni difformi su quasi tutto. La dialettica e il confronto sono il sale della democrazia. Basterebbe non si trasformassero in battaglie ideologiche, in scontri frontali e manichei, che pretendono tutto il buono da una parte e il cattivo dall’altra.

Perché ogni fondamentalismo e ogni radicalizzazione portano con sé l’impossibilità del confronto, l’incapacità di ascoltare e riflettere e allontanano la virtù di mettersi in discussione e di poter anche cambiare idea. Ma anche senza farlo è l’approccio di per sé negativo. Tra il Gott mit uns (Dio è con noi) impresso sulle fibbie dei cinturoni indossati dai soldati tedeschi nella Seconda guerra mondiale e il San Francesco che incontra il Sultano durante la V Crociata c’è una differenza abissale. Tutto questo pur nel comune orrore di un conflitto bellico, pur nella convinzione soggettiva di trovarsi ciascuno dalla parte della ragione.

Ho estremizzato, per stressare un concetto alla base di ogni civiltà. Accettare il dissenso, quando si manifesta con rispetto, sapendo però che a prevalere devono essere sempre l’interesse e la libertà collettiva, quelle di un’intera comunità. Il Natale ormai alle porte, per credenti e non, nel nostro Occidente richiama valori che dovrebbero assurgere a patrimonio universale.

Nel nostro piccolo, con umiltà, vogliamo farcene portavoce. Perché viaggiare, incontrare persone e testimonianze culturali e artistiche di chi ha vissuto storie diverse dalla nostra – e per farlo non serve andare in altri Paesi o continenti – apre la porta alla contaminazione da un virus non affatto letale, anzi. Quello della conoscenza, della curiosità, del rispetto, dell’arricchimento culturale che ci immunizza da altri virus, quelli sì pericolosi, della supponenza e dell’intolleranza. Quel virus ci può trasformare e farci diventare, tutti quanti, “brava gente”.

Così come recita il titolo di una nuova rubrica pubblicata su questo numero della Freccia, curata dal francescano padre Enzo Fortunato: Buon viaggio brava gente. È l’augurio di tutti noi, della nostra redazione e di tutto il Gruppo FS Italiane: buon viaggio (letterale sui nostri treni e metaforico sulle strade della vita). Ma anche buon Natale e buon anno nuovo. Con un piccolo regalo, che vuol essere davvero ben augurale: il ritorno progressivo della nostra rivista, a iniziare da questo mese, a bordo delle Frecce. Stiamo lavorando anche ad altre novità, ma ci sarà tempo per parlarne.

Articolo tratto da La Freccia

L’editoriale de La Freccia di novembre 2021

02 novembre 2021