Foto in apertura: Merce Cunningham e la Dance Company, piazza San Marco (1972) © Ferruzzi/Archivio Storico della Biennale di Venezia - ASAC

Ripercorrere il passato per esistere, resistere e guardare al futuro. La Biennale non si ferma e, dopo aver fatto slittare le nuove edizioni al 2021 per la pandemia, apre i suoi archivi e si racconta in un viaggio a ritroso. Tra foto, opere, testimonianze, documenti e filmati poco noti, indugiando su quei momenti in cui gli accadimenti del mondo sono passati tra i Padiglioni di Venezia sotto forma di riflessione artistica e linguaggio creativo.

La mostra Le muse inquiete. La Biennale di fronte alla storia , ai Giardini fino all’8 dicembre, grazie ai materiali dell’Archivio della Biennale e di altri fondi nazionali e internazionali, parte dalle prime edizioni di fine ’800 e arriva a oggi, rivelando come la manifestazione più famosa della Laguna si sia sempre relazionata con le cronache globali e abbia registrato, attraverso l’arte, i sussulti della storia.

L’evento espositivo è curato per la prima volta da tutti i direttori dei sei settori artistici che hanno costruito insieme questo percorso di narrazione: Cecilia Alemani (Arte), Alberto Barbera (Cinema), Marie Chouinard (Danza), Ivan Fedele (Musica), Antonio Latella (Teatro), Hashim Sarkis (Architettura).

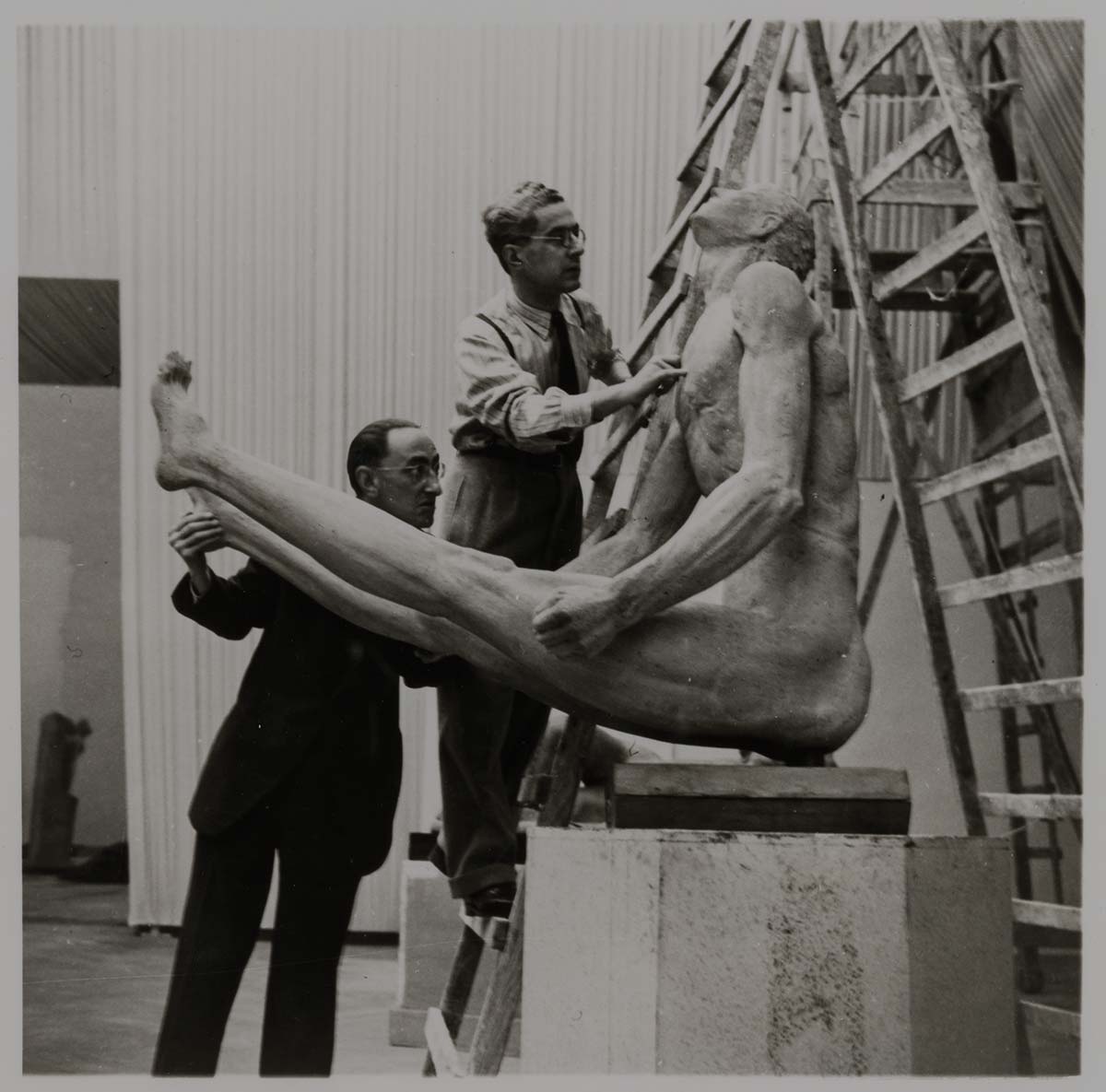

Gli storici d’arte Umbro Apollonio e Rodolfo Pallucchini davanti l’opera di Arturo Martini, Aviatore, (1948) © Archivio storico della Biennale di Venezia - ASAC

Cecilia Alemani, direttrice Biennale Arte

«Nei suoi 125 anni di vita, la manifestazione ha attraversato momenti di crisi e trasformazione profonda, proprio come quelli che stiamo vivendo in questi mesi: ha vissuto due guerre mondiali, è passata attraverso profondi cambiamenti interni, ha attraversato le rivoluzioni del ’68. In un certo senso La Biennale è lo specchio della nostra società, e attraverso l’arte, l’architettura, il cinema, la danza, il teatro e la musica, le sei discipline – o le sei muse – che la rendono così unica, è stata in grado di assorbire e anticipare alcune delle tendenze artistiche più innovative al mondo. Per coloro che visitano l’Esposizione ogni anno, la mostra Le muse inquiete è l’occasione per uno sguardo in profondità nel dietro le quinte di questi eventi; per chi non è mai venuto, è invece un’introduzione perfetta per conoscerne l’evoluzione, e anche un’opportunità di vedere gli spazi espositivi e i padiglioni nazionali usati in modo radicalmente diverso».

Marie Chouinard, direttrice Biennale Danza

«Nel 1972, Merce Cunningham (1919-2009), danzatore anglo-europeo che ha segnato un momento fondamentale nello sviluppo dell’arte coreografica contemporanea, realizza in piazza San Marco, per La Biennale, uno dei suoi Events più rimarchevoli. Preventivamente fa ripulire con la ramazza, dai suoi danzatori, lo spazio in cui agire al centro del pubblico astante, tra sedie sonorizzate. La danza diventa opera formale e segno di puro movimento, sulla nuda pavimentazione di quel luogo carico di storia».

Bertolt Brecht con François Maistre © Archivio Storico della Biennale di Venezia - ASAC

Antonio Latella, direttore Biennale Teatro

«Da Max Reinhardt a Carmelo Bene, da Brecht all’esperienza a Venezia di Ronconi, la Biennale Teatro ha fin dalla sua inaugurazione raccontato tentativi di fuga, di esilio, utopie di scardinamento delle convenzioni, scontrandosi con veti governativi, contestazioni, incomprensioni e momenti di rottura, dove la posta in gioco è il concetto stesso di spettacolo. Una narrazione dal passato che dovrebbe, forse, interrogare il contemporaneo. Nel 1951 Bertold Brecht è invitato a Venezia ad allestire Madre Coraggio e i suoi figli, rappresentazione cancellata a causa del rifiuto, da parte del governo italiano, del visto di ingresso al drammaturgo e alla sua compagnia Berliner Ensemble perché provenienti dalla Germania dell’Est. Bisognerà aspettare il ’66 per ospitare il Berliner Ensemble alla Biennale».